Abstract: Within a year, the daily diets of six vegetarians were modified in accordance with sustainable diet principles, with a climate-change-compliant, low-carbon diet proposed and the process and results disseminated via vlogs and WeChat.

面向个人的低碳饮食改造计划

在一年内,根据可持续饮食原则,在地改造6个素人的日常饮食,提出符合气候变化的低碳饮食在地的日常饮食方案,并通过在微信和B站上以Vlog和推文的形式对过程和结果进行传播,调研Z时代遇到的转向气候饮食的障碍,并形成6个典型人物画像,如995社畜、网红、报社记者、公益人、创业者等,生成调查报告,根据典型人物画像挑选6嘉宾,每位嘉宾用一个月的时间对其进行饮食信息收集与分析,包括所在社区与工作的周遭饮食环境,个人饮食偏好,食物预算等进行分析,结合气候饮食的5个原则提出饮食升级方案,记录信息收集、分析与改造的过程,形成气候饮食改造的图文报告和Vlog,发布于微信与B站等社交媒体,并充分利用该嘉宾的私域流量进行传播

案例1:Dani

如何气候友好地逛菜市场?Dani的行动攻略

Dani,创立了imPACKED Travel机构,在国内做可持续旅行的推广和倡导。她的另一个身份——吃货!

为了探究旅行中的Dani是如何吃饭的?她对气候友好饮食的理解是什么?以及是否也会产生困顿?【另一个餐桌】团队与Dani约在了人民公园,尝试一次对话。

01 关于本地菜的谜团

Dani是一年多前从北京搬到广州的,她迅速融入了广州的生活,广州的美食是她的心头好,煲仔饭、碟头饭、老火炖汤,还有各式糕点和甜品,都是丰富的味蕾体验。

在对话中,了解到Dani在生活中也非常注重饮食对环境的影响,较多地选择植物性饮食,践行多菜少肉的原则。同时,比起超市她更倾向于在传统的菜市场买菜,也更倾向于购买本地的菜。但她发现这有时很困难,作为一个非本地的普通消费者,在市场中如何辨别“本地菜”呢?

团队里的另一位在广州土生土长的成员也点头提出了同样的困惑,看来这并不是只有外地朋友才会有的疑惑。那就更值得一探究竟了。于是她们一同走入一个名叫“甜水巷”的菜市场,这个人间烟火的缩影,尝试揭开熟悉又陌生的“本地菜”那神秘的面纱。

02 遵循气候友好饮食原则:本地食材优先

●本地食物比起外地的食物,因运输距离短,所产生碳排放更少

●消费本地食物有利于当地经济,包括支持当地农民和其他生产者

●本地食物可能具有更高的营养价值

因为运输时间缩短,本地种植和收获的蔬果通常有更多的成熟时间。不过影响农产品营养价值的因素有很多,包括作物品种、种植方式、收获成熟度、储存、加工和包装等。无论产品是本地的还是远距离运输的,食物的维生素和矿物质含量取决于人们的从种子到餐桌的各种行为。比如像西兰花、青豆、辣椒、西红柿、杏子和桃子等农产品,比较容易因长距离运输而损失食物的营养价值。但也有像苹果、橙子、葡萄柚和胡萝卜这样的农产品,即使在长途跋涉营养成分也不会有太多损失。

●本地菜也许更好吃

正因为本地种植和收获的蔬果通常有更多的成熟时间,土豆觉得本地菜吃起来更好吃——在从化自然成熟的番茄,沙瓤和汁水都让人无法拒绝。而且本地菜常常有些独特的当地品种。如果你是个嘴叼的广东人,那么不妨试试本地菜吧!

03 寻找本地菜全攻略:五大招式

寻找本地菜第一式:观察菜牌

走进市场,第一个线索就在我们眼前,是“菜牌”!但“本地”两字可是有误导性的,是本地种的还是本地的品种?这就不得而知了。![]()

寻找本地菜第二式:询问摊主

比如在一个青菜档,摆着琳琅满目的青菜,我们问老板,这些菜是哪来的呢?老板笑笑说道,“这些都是批发的,但这里有一把是我们潮汕来的,就剩最后一把了。”团队里刚好就有潮汕人,一轮听不懂的潮汕话对话下来,我们开心地把这幸运的“最后一把”装进包里。

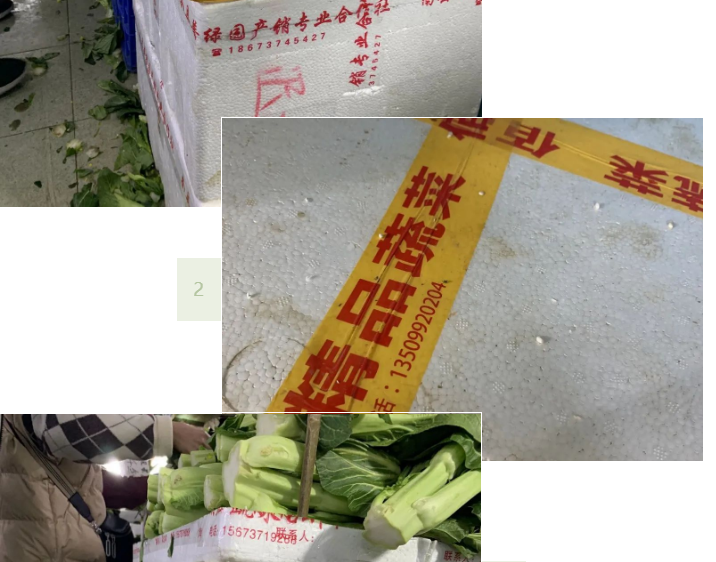

寻找本地菜第三式:从批发箱验证

当然,我们也可以通过自己的观察来辨别。比如看装蔬菜的泡沫箱,如果上面有大型批发市场的封条或者标识(图片),那这一般是外地大棚种植采摘后运到广州的菜,而非本地菜。但需要注意的是,卖菜的摊主也可能是用之前批发的泡沫箱来装菜,这招可作为助攻,但不是绝对标准。

寻找本地菜第四式:“骨骼精奇“的本地菜

如果你发现一个摊位上的蔬菜品类和隔壁摊位卖的一模一样,那大概率也是同个批发市场拿货回来的。但如果你遇到了“骨骼轻奇”的“歪瓜裂枣”,多看两眼,说不定那就是你在寻找的本地菜!如果是你没见过的菜,恭喜你!你可能解锁了一种当地品种,赶紧问问摊主这个菜怎么吃。

寻找本地菜第五式:四季如一,非应季也

如果你发现一个摊位一年四季菜品几乎不变,大概率是大棚菜,不是本地应季菜(比如“婆仔菜”就一年四季都不一样)。那么接下来就该介绍“婆仔菜”了。菜市场外有时候也能看见一些年纪大的老婆婆铺一张布,就在上面摆卖了各式蔬菜,这些菜通常是他们在广州郊区在自己的小农田种植的。下图中的几位婆婆每天10:30就来摆摊,去晚一步就只能买到一些煲汤用的食材。所以要趁早去!![]()

04 浪费掉的,也许正是他人需要的

在“菜市场一日游”结束之时,我们也观察到了一些浪费的现象。而刚过几天,Dani自己再来这个菜市场时,给我们带来了这个场景的另一面——

“第一天看到(左上图)的时候,我在想,这都够一家人吃好几顿了吧?没想到过了几天,我就看到这位拿着红色塑料袋的婆婆在菜市场里转悠,专门捡菜贩扔掉的菜叶。我禁不住感叹:有生产者,就有消费者,还有浪费的人,人类社会就是如此有趣。很可惜,我还没有修炼到可以去捡这些菜的地步(呜呜呜),但很开心,有人需要它们!”--Dani

终章 Dani的【另一个餐桌】

这短短一天,又是逛菜市场,又是忙着出招寻找本地菜,这些好不容易寻回的“宝物”烹饪起来会是怎样的?一起来看看Dani的私房菜吧!希望这一道道别具特色,色香味俱全,还气候友好的菜式也能抚慰你一天的辛劳。Dani亲自制作了西红柿豆腐煲/薄荷木耳腐竹凉拌菜/凉拌茄子/云南豆豉炒韭菜/爆炒土豆胡罗卜等菜品。

最后,可别忘了Dani的另一个身份是可持续旅行的推广者,在气候友好饮食的配套装备上,她推荐蜂腊纸保鲜膜和DIY餐具收纳袋。

案例2:怡如

吃饭吃成了机器人,怎么办?(自救指南)

吃外卖对现代人来说大概是一件深入骨髓的事情了。居于城市的一隅,早上起来的第一声铃响常常来自外卖员。机械地打开外卖软件,点开那家名字都能倒背如流的餐厅,麻木地选几样菜品,下单、选择优惠券、支付……外卖员的工作是日复一日地送餐,我们的生活也成为了这流水线上的一环。精致的酒菜也好,需要二次加工的半成品也罢,在手机不断弹出的消息面前,它们的色香味都失去了“被品鉴”的可能性。生活压力、肥胖症、暴食症、厌食症……被压抑得无法喘息的我们“取消”了自己,又复制粘贴一般地“取消”了自己的每一顿饭,在异化中把生活变成了生存。我们时常感到困惑和无力,在这样的“外卖式”日常里,在每一顿饭的这十几到几十分钟里,我们是否还有找回“生活”的可能?大学生怡如正在探索的便是这样的问题。以下是她的自述。

01 困境与诱因:从流水线上的”机器人“开始觉醒,意识到我不可能是个机器人,直至一根茄子引发的“原始冲动”

上学期期末,我大概一两个月都在吃外卖。在宿舍疯狂吃外卖的时候其实还挺“快乐”的——是一种嗑瓜子式的快乐——往往我还没看完一集剧,饭就吃完了。外卖撤开,我又回到工作的状态。在宿舍这个标准化的空间里吃外卖,有一种“工业化”里应外合的感觉:有一个桌子可以用于学习工作,然后有一张床可以让你休息好了继续学习工作,然后有一些食物可以让你不至于倒下。每个人都在自己格子式的小空间里埋头忙碌,不需要过问理由,然后有一天离开这里去另一个格子里。这个空间不属于我们,它只是一种复制粘贴、一条流水线上的一节,就和我们吃的外卖一样,这些调料包做出来的食物也不属于我们。

这种“外卖式”的吃饭方式的其实从初中就开始了,但巅峰应该是在大学持续一段时间之后的某一天,我突然脱口而出“我希望自己是一个机器人”——这样可能比维持一副没有用的身躯是更方便的。因为沉浸在综艺节目、聊天工具和办公软件组成的电子空间里,我们的身体不能存在其中,我们也不能在里面吃饭,所以我们尽可能地“取消”身体、“取消”吃饭。但我们可以把食物变成外卖送达路线上的一个红点,吃饭时感官依旧沉浸在电子空间中。

但我不可能变成机器人。这学期我开始尝试离开外卖,选择了食堂+速食。但从“外卖式”的吃饭方式延续下来的是,吃饭这件事在我的生活里一般没有固定的重要性,“在哪儿吃”“吃什么”主要取决于时间。时间紧就只好吃速食——主要是速食里不太健康的那些,泡面之流;有时间就在食堂吃面/米饭+菜,或者在宿舍慢悠悠地泡燕麦/青稞+水果+牛奶。一般早餐与速度挂钩,晚餐时间充裕则可以享受——不过如果晚上要自习或上课,那晚饭就等于早饭。

虽有不当机器人的心,但追求速度的惯性依然存在。直到那天,我被一根茄子深深地吸引了。我遇见ta,是在「另一个餐桌」的声音互动工作坊里。我已经很久没见过新鲜、完整、健康的蔬菜了,平时吃的水果也都是装在盒子里切好的。当我拿着工作坊那一盆菜里的一根茄子时,我产生了一种很原始的冲动——就很想拍拍它,夸它长得好。与这些蔬菜形成对比的就是旁边的外卖盒。外卖盒的随用随丢,让里面的食物成为一种转瞬即逝的消耗品。

在工作坊的对话中,大家谈论到“好好吃饭”。我们似乎一直以来都在找借口来逃避这件事——学习忙、事情多、没时间、没心情……但我觉得,“好好吃饭”其实没有那么难做到。平时习惯了随波逐流,在浪潮中我们成为了温水里的青蛙。这种倾向于更容易的、更大众的选择,逐渐让自己也变成了生存的工具。在讨论的时候,我有看到大家显露出认真对待食物的态度。那是想在主流之外寻找、坚持一条自己更认同的食物道路,也是生活的道路,并愿意为之付出更多,同时享受这个“付出”的过程。

我们是不是也不应该只把自己完全交付给外界的声音,而应该重新对自己的选择负责?

02 高校内饮食的自谋出路:守住吃饭的一席之地

Tip 1空间设计

首先,打造一个适合吃饭的空间。我们宿舍是上下铺,我的桌子小到只能放下一个笔记本电脑和一个碗,所以整理了桌子,桌面上只有电脑,吃饭的时候可以立起来推到一边儿。在四周挂了小鸭子挂饰和项链,贴了喜欢的球员透卡——某种程度上引导身体意识向健康的方向发展,再在书架上夹一个台灯,在这个长久被我漠视的空间中营造出些微仪式感。充足的空间、灯光和自己喜欢的元素可以带来“好好吃饭”的暗示。

Tip 2基础烹饪

其次,选择能够在宿舍被“烹饪”的食物。这种“烹饪”不是打算做什么饕餮盛宴,而是希望在宿舍里整点简单的花活。宿舍可以选择的食物主要是煮泡类的食物。我最爱吃的是燕麦,泡燕麦可以神奇地充当“烹饪”过程,带来烹饪的生活实感。燕麦还提供了蛋白(坚果、牛奶)和水果干。当然,宿舍里还可以煮粥,一个多功能热水壶就可以做到。最简单的方法是一次性把所有材料放进去——各种米和豆子,放一点冰糖——注意水大概是米的15倍,然后煮1到2个小时,不管什么米、豆子这时候都可以煮熟。我还煮过汤圆,舍友煮过鸡蛋,上面放个蒸屉可以加热番薯。宿舍改造完了,吃饭这件事在我的生活里有了专属的一亩三分地,接下来,我把眼光投向了“大学生餐饮”的第二个战略要塞:饭堂。

Tip 3营养搭配

食堂的环境我们没有什么办法改变,所以就从食物下手——选择优质蛋白和多样蔬菜。下午没有课的中午,我就去食堂吃饭。特地抑制了自己摄入碳水的欲望,蛋白主要是鱼,另外还有鸡蛋和鸡肉,蔬菜是西红柿、黄瓜、木耳、胡萝卜、西葫芦。经过我观察,食堂提供的可供选择的鱼很少,不过鱼带来的可持续饮食的暗示和“吃鱼可以慢慢吃”的愉悦弥补了这种缺失。其次,食堂总是提供水煮青菜,个人觉得很难吃,所以吃多种蔬菜是各种意义上的更好选择。

Tip 4正念进食

相对来说,食堂是一个吃饭的好地方。而且因为防疫政策,食堂安装的透明隔离板让我在食堂的就餐体验又上层楼,在一个暂时属于我的小角里吃饭,开饭前可以好好地安置食物们,排成自己最舒服的摆置,吃的时候和食物面对面,开心嗦面时也不怕溅到别人身上,还可以欣赏式地“进食”——“这块西红柿很不错,用筷子把它顺好,吃完它适合再吃一块方方的鸡蛋”。

03归因:反思吃饭,跳出被裹挟的怪圈

说实话,即使做了以上尝试,惰性很容易恢复,报复性地进入恶性循环——时间很紧张/课程很繁忙→心情不好→想要暴饮暴食/厌食→心情更不好→……。而且大学不仅时间条件有限,空间上也不太适宜“好好吃饭”,食物的选择同样有限。

关于没时间

其实“没时间”这个问题是个悖论,归根结底是时间分配问题。当我给吃饭分配很少的时间时,我潜意识里认为吃饭是最不重要的事情,“我一定有更重要的事要去做”。我的这种彷徨不定的心态让我想起学法语时看到的一个视频,讨论bloqué,我理解为“困住”,指我们总是处于未完成的状态,总是有事情等着我们去做(faire),不同于存在主义的“存在先于本质”,“困住”我的“行动”反而是忽略了 j'existais(我存在),“行动”不是为了实现本质,而是一种躲避习惯性无聊的急迫,一种迫使自己忙碌的焦虑,一种无休止地跟随外界的裹挟和诱惑。这种异化的“行动”类似于齿轮的被迫转动,让我像一只无法停止跑动的仓鼠,被裹挟,从而无法给吃饭留时间。同时,当齿轮暂时停歇时,我又无意识地追逐“强刺激”——大概是各种版本的奶头乐。当我记起j'existais 后,我拿出一个周末的时间读了一直想读的文论书,读的时候确实感觉很好,没有脑内空虚造成的无聊和焦虑,也没有浪费时间后的愧疚。于是我觉得吃饭时也要意识到吃饭的主体“我”,“我”应该享受“吃饭”——我要对自己负责,食物和我关系之密切大概在整个世界上都是绝无仅有的;我有权享受吃饭——我掌握自己的身体,各种具身化的体验都时刻提醒我的主体性;我值得享受吃饭—— j'existais 本身就是一件美好的事情,不需要我去完成什么事情才能证明“我”,我吃饭也是一件美好的事情,不需要我去盲目追逐奶头乐来挤占吃饭时间。

而且好好吃饭之后好像饭都更香了。吃饭时的看视频活动也移到了另外的时间,我认认真真地看了2014赛季MotoGP的18场比赛,没有因为要嗦面或者夹菜而错过一些精彩的压弯和overtake,也好好抒发了一下时光荏苒的感慨之情——当时赛场上还有Dani, Rossi等人,小马也刚刚进入MotoGP不久——这样的感情大概也不适合在吃外卖的情境下抒发吧,吃外卖使我的观看也变得“廉价”“快捷”起来了。好好吃饭使我收获了双份的快乐,外加一些额外的成就感——对自己、对环境负责,以及一些掌控感和自主性——我存在、我行动。

空间上的问题大概对于哪一种吃饭方式来说都是一样的,但是当我认真吃饭时,唯一属于我的空间、我永恒的居所——我的身体重新回到我的视野,得到了应得的重视,同样反过来给予我栖息之地。并且,好好吃饭也可以算作“好好整理我的桌子”的一个启示,对自己的一切重视起来,花时间为自己营造一个舒适的环境,算是一种相辅相成。

最后来到食物选择的问题。确实外卖会卖一些自己不能做、食堂没有的菜品,这好像是一个无解的问题。然而,这个问题有个未经询问的前提——为什么我想要少见的菜品或者丰富的食物?答案是我想要吃好,我想要享受吃饭。而少见的菜品或者丰富的食物与这并没有因果联系,外卖和这个答案更没有因果联系,譬如当我吃完外卖炸鸡、喝完一大杯奶茶之后,除了撑得难受,并没有好的感受余留,炸鸡的味道没有让我记住它。记得《破产姐妹》有一集是讲cronut——croissant和donut的结合——的流行,因为人们已经不满足于一种食物,人们也很久没有只做一件事情,比如总是一边看电视一边玩手机。

所以再有点外卖的冲动时,只要思考一下我到底是想得到什么,大概都会停下我滑向美团的手。

04气候友好饮食原则:用心吃饭,外卖退散

根据2020年的数据统计,外卖行业共产生外卖订单量171.2亿,而一份外卖平均产生97克的包装垃圾和680克的碳排放当量,按该数据计算,碳排放将达到116亿吨。这些包装的使用寿命仅有数小时甚至数分钟,却会为地球带来不可分解的白色垃圾负担。这份负担随着日益剧增的外卖数量而变得越来越严峻。除了外卖带来的难以回收利用的塑料垃圾,许多外卖的制作过程都是不公开透明的,我们无法察觉外卖食材的卫生质量和新鲜程度,食物的加工制作的环境卫生情况都是未知数,甚至更有外卖采取“料理包”或者二次加工的方式制作,而这些半成品食材的制作过程也是十分耗能的。

外卖剩余的汤汁以及剩饭也很难进入“厨余垃圾”的回收中,部分厨余会被丢弃到下水道中,造成下水道堵塞以及增加污水处理的难度;部分厨余连同外卖包装盒被直接丢弃在垃圾桶,不仅增加了垃圾回收的难度,而且剩饭剩菜在分解过程中还会产生酸性或碱性污染物,会将其他垃圾中的重金属溶解出来,从而造成土壤污染等二次污染。

所以大家不妨多走几步,去探探本地的老店和社区小店,尝尝用心(而不是调料包)做出来的食物是不是更有滋味。

案例3:Astrid

办公室篇:”摸鱼“摸出个持续

“当人们无需体验种粮食的辛苦,无需体验将食材变成食物的过程,获取食物的方式变得一键触达,那么人们便容易忽视食物的价值,从而不觉得浪费是一种价值毁灭。”

01 开启主线任务:在办公室”搞事情“的攻略

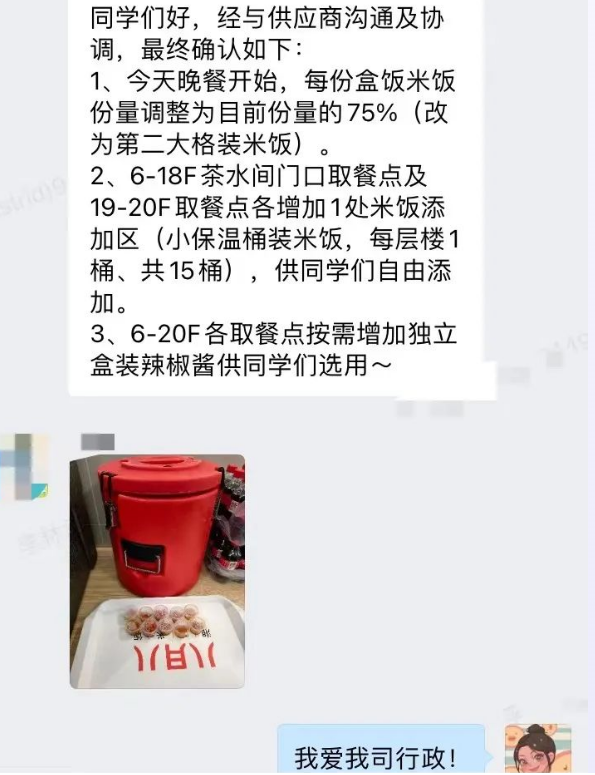

最近因为疫情,Astrid所在的公司也严格遵照广州政府规定暂停了堂食,将早午晚餐改为盒饭形式进行提供。一开始,供应商按照既定的盒饭形式,这个格子装这个菜,那个格子装那个饭,进行打包配送。但是Astrid发现作为女孩子真的吃不了那么多饭!看着太多的米饭被倒掉,她觉得十分可惜,就抱着试一试的态度,趁着茶歇“摸鱼”的时间,在公司大群提出了想要改善饭盒供应方式来减少食物浪费的想法。本想着不会有什么改变的,但是慢慢地,大家开始参与讨论,越来越多的同事展现了想节约资源的想法。这个小小的念头所催发的行动,就像一个石头丢进水里,泛起了涟漪。

她改变了什么?她是怎么做到的?一起来看看Astrid的行动故事吧!

12:00 发现痛点:关注食物浪费现象

事件背景是疫情期间,我们公司暂停了堂食,将早午晚餐改为盒饭形式进行提供。但是!我发现作为女孩子真的吃不了那么多饭!我觉得食物浪费是一个问题是因为每次看到垃圾桶里的湿垃圾有很多白米饭和面条,会有一瞬间的冲击。于我而言,就是将食物的价值贬低甚至毁灭了,会心痛。看到垃圾桶里突然多出来白花花的米饭,真的很可惜……

14:00 思考与决策:行动的缘由

作为PDT这么多年的伙伴,觉得有这样的使命感要去回应食物浪费这个问题。而且我这个人也不怕麻烦吧哈哈哈。当然了,入职公司的这段时间,我感到公司的氛围是非常开放的,所以没有担心做这个事情会尴尬。

15:00 采取行动:他者的反应?

方案的讨论过程还是较为礼貌的,当一个人站出来以后,声音也就多了起来,关键就在于有没有人敢站出来(因为大群里有大老板和各种大佬)。其中有一个同事,就属于唱反调,写小作文一样(属于说了一堆帮不上一点忙,就想展现一下自己有思考力);但也有同事直接忽略他继续讨论可实施的方案。甚至在吃饭时间,大家也开始讨论,并且发散,看看是不是更能找到更合理的,能够满足大多数人需要的方案。当然也有跑题的,比如以为爱吃辣的同学就觉得饭菜不够合口味,问能不能多加辣椒酱(笑)。

17:00 行动后续:是否回应最初的问题?

反馈执行的速度实在太快了,不到4小时,我们讨论的方案就得到了回应和实施!大家也是特别感动,在群里面激动地拍手鼓掌和欢呼~。浪费的情况有所改善,米饭要么能吃完,要么能减少2/3的浪费。总量小了,吃完的压力也更小了。但是也有女同事,因为不吃碳水,所以会存在菜全部干完了,饭一口没动。这个问题我也没想到有什么简单的方法去解决,只能期待吃盒饭的日子快点结束。快点回到自选打饭的时代。

18:00 意外的收获:完成支线任务

行动后感觉大家对我的印象更好了,觉得我的同理心和爱心加上执行力真的很不错。从我的角度而言,因为做这些事情是很本能的,所以也没有因为他们的评价而有所感动哈哈哈哈。但是我对于我司行政刮目相看,我也觉得这个公司很注重员工的声音,会认真考虑好的意见,并快速地作出回应,可能加重了我的loyalty。可能这也是一家公司价值观和我的匹配度的一个印证。

02 气候友好饮食原则:减少食物浪费

●根据联合国环境署估算,各环节的食物浪费与全球温室气体排放量的8-10%有关。同时,全球每年食物浪费和处理还会造成大量的资源浪费。

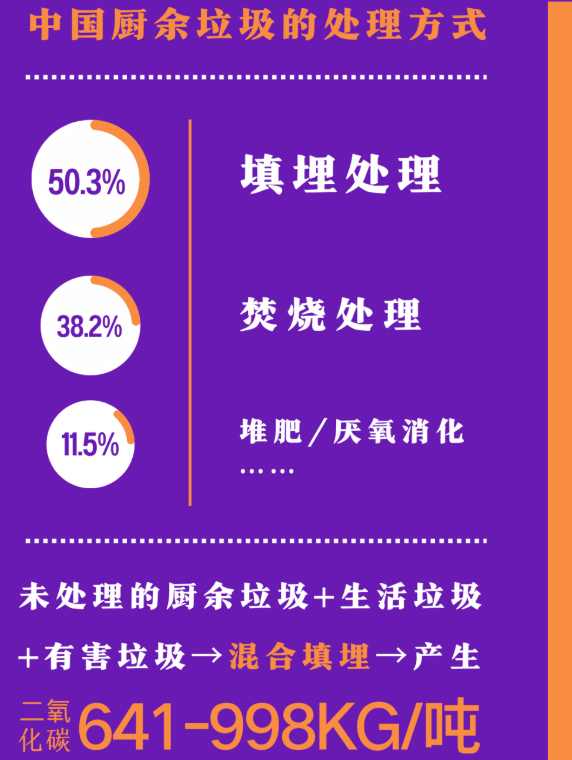

![]()

● 中国家庭食物浪费量每年高达9164.62万吨,人均食物浪费量每年64千克,每年因食物浪费产生的温室气体排放量约为11亿吨。(联合国环境署,2021)

●从产生到最终处置,食物垃圾对空气、水、土壤等产生了不同程度的环境影响。其中,混合填埋的垃圾会大量渗透液渗入地表岩层,对地下水产生威胁(郑威,2020)。